Wechselwirkungen

Wechselwirkungen islamistischer Radikalisierung im gesellschaftlichen und politischem Kontext betrachtet

Wie nehmen Muslime die durch islamistische Radikalisierung ausgelösten Veränderungen in Form von Politiken, Diskursen und Praktiken wahr? Wie reagieren sie, nach innen und nach außen? Was wird eigentlich in muslimischen Milieus diskutiert, was gelehrt, was gepredigt?

Auch wenn in der Öffentlichkeit Einschätzungen dazu zirkulieren, gibt es kaum empirisch gesicherte, wissenschaftliche Kenntnisse darüber. Das Forschungsprojekt füllt diese Lücke und analysiert die Wechselwirkungen zwischen Politik, Gesellschaft und muslimischen Bürger in Deutschland. Es fokussiert erstmals konsequent die muslimische Perspektive auf islamistische Radikalisierung. In sechs Bereichen untersucht das Projekt die gegenseitige Beeinflussung von Akteure aus Politik, Gesellschaft und muslimischen Gemeinschaften. Dabei stehen Wechselwirkungen im Fokus, die durch islamistische Radikalisierung und Reaktionen darauf entstehen, etwa auf politischer, gesetzlicher, polizeilicher oder gesellschaftlicher Ebene.

Auf der Website des Transfervorhabens RADIS gibt Projektleiter Dr. Jörn Thielmann Einblicke in die Arbeit von „Wechselwirkungen“.

Vorgehen und Ziele

In sechs ineinander verschränkten Teilprojekten behandeln wir die Wechselwirkungen zwischen Akteuren aus Politik, Gesellschaft und muslimischen Gemeinschaften, welche durch islamistische Radikalisierung ausgelöst wurden oder über politische, gesetzgeberische, polizeiliche, gerichtliche und gesellschaftliche Reaktionen auf sie entstehen. Dabei analysieren wir konsequent die bisher vernachlässigte muslimische Perspektive auf von außen angestoßene Wirkungen (T1-4) und auf solche, die eher von innen (aus den muslimischen Gemeinschaften selbst) entstehen (T5&6): Wie nehmen Muslime die durch islamistische Radikalisierung ausgelösten Veränderungen (Politiken, Diskurse, Praktiken) wahr? Wie reagieren sie, nach innen wie nach außen?

Die im Vorhaben identifizierten Forschungslücken werden auf Basis von empirischer, qualitativer wie quantitativer sozialwissenschaftlicher Forschung sowie durch texthermeneutische Verfahren und Rechtsvergleichung gefüllt. Unser Vorgehen dabei ist transdisziplinär. Das bedeutet, dass wir unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse systematisch und methodisch in die außerwissenschaftliche Öffentlichkeit transferieren und im Dialog mit ihr neue Probleme identifizieren und Fragen generieren.

Das empirisch begründete Verständnis der von uns beforschten Wechselwirkungen wird es Akteuren aus Politik, Verwaltung, Sicherheit, Justiz und Zivilgesellschaft ermöglichen, zielgenaue und angemessene Maßnahmen zur Deradikalisierung und Prävention so zu ergreifen, dass die muslimischen Gemeinschaften als selbstverständliche Partner vollumfänglich beteiligt sind und damit die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der ergriffenen Maßnahmen sichern.

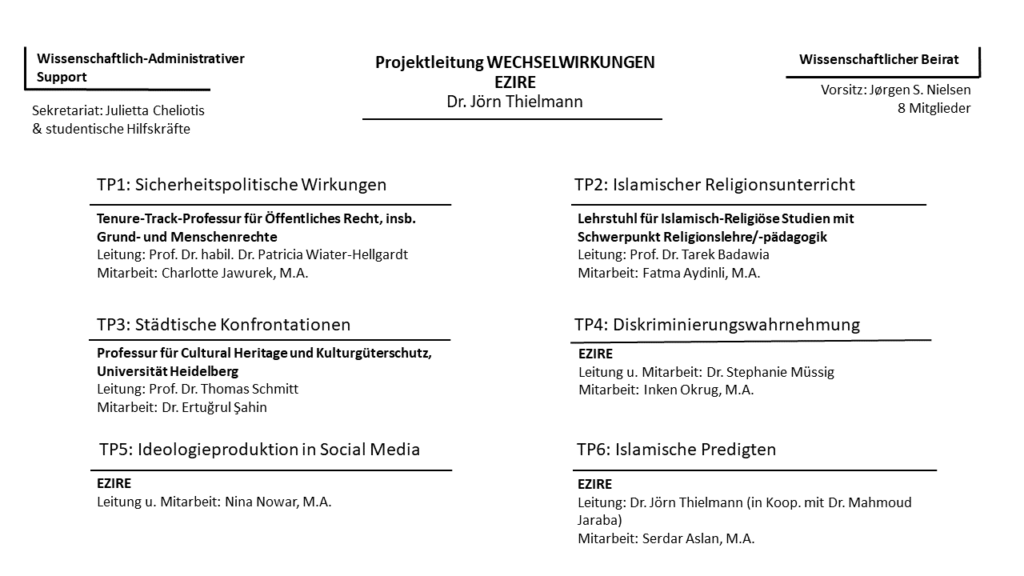

Teilprojekte

weitere Informationen zum Teilprojekt

Ergebnisse

- Das Konzept Wechselwirkungen erlaubt, mögliche Ursachen von Radikalisierung differenzierter und komplexer zu erfassen und neue Perspektiven ihrer Bearbeitungen aufzuzeigen.

- Zentral ist dabei die „Empfindungslage“ von Muslim:innen: Alle Daten, auch unsere, zeigen, dass Muslim:innen besonders häufig diskriminiert werden. Das Misstrauen, das sie erfahren, zeigt sich bei ihnen als Skepsis oder Misstrauen.

- Dennoch gibt es weiterhin ein starkes generelles Vertrauen in den Staat und seine Institutionen. Und – sehr wesentlich – die von muslimischen Verbänden, u.a. in den Freitagspredigten, stark ermutigte Bereitschaft vieler Muslim:innen, sich in die gesamte Gesellschaft aktiv einzubringen.

- Muslim:innen erhoffen sich Akzeptanz und Anerkennung, für sich selbst als Individuen, aber auch für ihre Verbände und Vereine und deren Leistungen. Sie erwarten, dass so Diskriminierungen mit der Zeit abnehmen oder gar ganz verschwinden werden. Hier glauben sie, dass der Staat und seine Behörden stärker handeln könnte.

Handlungsempfehlungen

- Die Politik sollte muslimische Erfahrungen wahr- und ernstnehmen, und nicht vorschnell als „muslimisches Opfernarrativ“ abwehren.

- Forschung sollte sich tatsächlichen muslimischen Lebenswelten zuwenden, den „durchschnittlichen“ wie den „extremen“.

- Die rechtliche Anerkennung muslimischer Organisationen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wäre ein wichtiger Schritt für geregelte Kooperationen, Vertrauen in und Identifikation mit dem Staat sowie eine allgemeine Anerkennung muslimischer Leistungen in und für Deutschland.

- Aus gesellschaftspolitischen Gründen und aufgrund des – aus dem nationalen Verfassungsrecht und internationalen Menschenrechtsschutz herrührenden – Verhältnismäßigkeitsprinzips ist auf eine Begrenzung und Abmilderung von Kaskadeneffekten auf Grund- und Menschenrechte von Muslim:innen hinzuwirken.

- Zwingend erforderlich ist die Veränderung der Sprache und Rhetorik im öffentlichen Raum: Konstante Abwertung, stigmatisierende Zuschreibungen und Generalisierungen, auch die zunehmende Verknüpfung mit Sicherheits- und Migrationsdiskursen, durch Politiker:innen oder Vertreter:innen von staatlichen Organen fördern den Nährboden der Radikalisierung.

- Muslimische Organisationen sollten konsequent Deutsch als religiöse Bildungssprache nutzen und aktiver in den Sozialen Medien sein.

- Niedrigschwellige lokale Sozialräume für Musliminnen mit Projekten, die über das deutsche Recht und unser Rechtssystem informieren und konkrete relevante Rechtskenntnisse vermitteln, sind präventiv geboten.

Wissenstransfer und Veröffentlichungen

Der Wissenstransfer erfolgte zum einen über Aktivitäten des Begleitvorhabens RADIS sowie verschiedene Veranstaltungsformate von Wechselwirkungen.

FAU Presse & Kommunikation hat eine Veröffentlichungsstrategie mit fokussierten Pressemitteilungen zu prägnanten Ergebnissen der einzelnen Teilprojekten von Wechselwirkungen entwickelt, die nacheinander veröffentlicht werden sollen. Den Anfang machte am 21. Mai 2025 das TP 6 zu islamischen Predigten: FAU Erlangen-Nürnberg: Pressemitteilung, 21. Mai 2025.

Die Medienreaktion war bundesweit und umfasste mehr als zwanzig Meldungen, darunter DLF, BR24, BR 2, MDR, NDR, SWR2, Tages- und Wochenzeitungen sowie Online-Medien, auch aus dem islamischen Spektrum (siehe Auflistung „Interviews“). Zudem gab es Anfragen von politischen Mandatsträgern verschiedener Parteien und Ebenen (Deutscher Bundestag, Bayerischer Landtag, verschiedene Stadträte), aus der Zivilgesellschaft (Kirchen, Akademien, Stiftungen) sowie der Wissenschaft. Ferner vom Bundesministerium des Innern sowie vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMBF, das Jörn Thielmann für den 24. Juli 2026 zum Vortrag über das TP 6 in das BAMF-interne Format „Wissensverbund Islam“ einlud. Weitere Vortragseinladungen: Ringvorlesung im WS 2025/26 des Institut für Islamische Theologie, Universität Osnabrück, DITIB Moscheeforum Köln, Tagung Predigten (Januar 2026) der Eugen-Biser-Stiftung München.

Projektleitung & Verbundkoordinator: Dr. Jörn Thielmann

Laufzeit: 4 Jahre (1. Oktober 2020 – 30. September 2024)

Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Projektpartner: FAU Forschungszentrum für Islam und Recht in Europa (FAU EZIRE), Department Islamisch-Religiöse Studien (DIRS), Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Menschenrechte FAU / Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg (FAU CHREN)

Verbundpartner: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg Center for Cultural Heritage (HCCH), Professur für Cultural Heritage und Kulturgüterschutz, Prof. Dr. Thomas Schmitt, (TP 3 – Konfrontationen im städtischen Raum)

Kooperationspartner: Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung (Halle/Saale)